Hilfsnetzwerk für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge in der Diözese Augsburg

Angebote und Zielgruppe:

Das HiFF-Projekt unterstützt erwachsene Flüchtlinge mit traumatischen Erfahrungen und/oder psychischen Erkrankungen in der Bewältigung ihrer Lebenssituation. Hierzu bieten wir an:

- Diagnosestellung

- Einzelpsychotherapie

- Stabilisierungsgruppen

- Sozialberatung / Asylverfahrensberatung

- Vermittlung zu weiteren Hilfsangeboten

Um die Projektziele zu erreichen, ist eine Vernetzung mit den beteiligten Ämtern, Behörden

und Beratungsstellen sowie der Aufbau eines Therapeutennetzwerkes ebenfalls unser Anliegen.

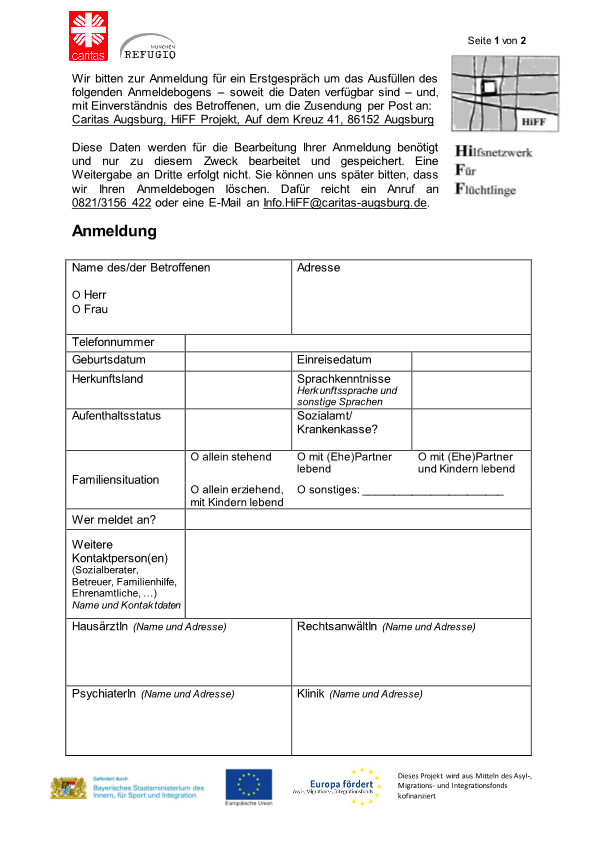

Anmeldung zum Erstgespräch

Zur Kontaktaufnahme und für einen ersten Eindruck über den Therapiebedarf bitten wir Sie,

unseren >>Anmeldebogen<<

herunterzuladen, auszufüllen und uns postalisch oder per Fax an uns zu schicken.

Sie können den Anmeldebogen auch bei uns telefonisch unter 0821 3156-241 oder per Email unter Info.HiFF@caritas-augsburg.de anfordern.

Für eine effektivere Therapieplanung und um lange Wartelisten zu vermeiden, gestalten wir die Aufnahmen quartalsweise. Wir sichten die eingegangenen Anmeldungen am Ende jedes Quartals und planen, wen wir in Therapie aufnehmen können. Bei Gruppenangeboten ist ggf. eine schnellere Aufnahme möglich.

Wir nehmen dann jeweils zu Beginn des darauffolgenden Quartals Kontakt mit den Anmeldenden und den betroffenen Flüchtlingen auf und bieten bei Aufnahme ins HiFF Projekt einen Gesprächstermin, bei Bedarf mit einem/einer geeigneten Dolmetscher*in, an. An einem Erstgespräch nehmen eine Therapeutin und ein/e Sozialarbeiter*in aus unserem Team teil. Es erfolgen eine vorläufige Diagnosestellung und Angebote zur weiteren Vorgehensweise.